五十年前,这场“文革”改变了法国

1968年5月,巴黎的广场和街道上满是愤怒的青年。

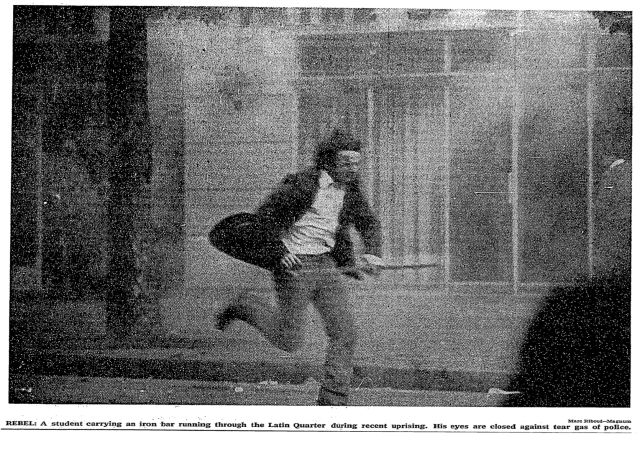

这一年被美国非虚构作家马克·科兰斯基称作“撞击世界之年”,学生运动在美国、波兰、捷克、意大利遍地开花。法国的年轻人罢了课,用铺路的石头和自制的燃烧瓶和警察战斗,打砸警察局,火烧美国机构,从巴黎的左岸游行到右岸。

正在经历文化大革命的中国,对这样的画面绝不陌生:法国学生和教师们“高举红旗”,前往国会议会抗议,沿途高呼“革命!革命!”“打倒镇压!”“打倒造成失业、贫困的戴高乐反人民政权!”。

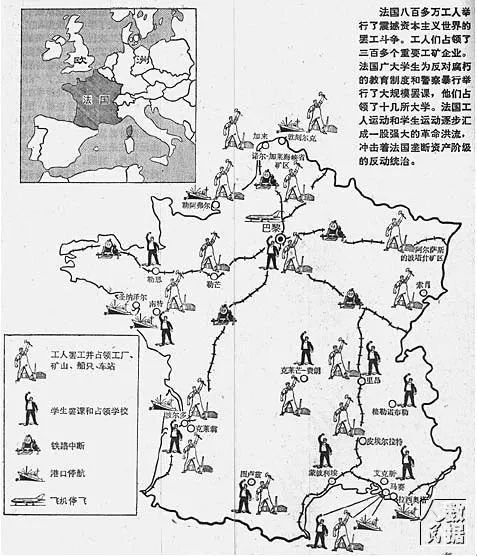

1968年的《人民日报》告诉我,这是一场针对资本主义的“革命斗争”。 伟大领袖关于世界革命的预言,似乎在一步步应验。

但真如党报所言,这是一场共产主义革命者对资本主义世界的宣战吗?翻开五十年前的《纽约时报》、《经济学人》等媒体,我看到的是一个不那么“红”,甚至有点“黑”的五月风暴。而尽管这风暴无疾而终,人们谈起它时总带着些怀旧情绪,甚至是怀念。

有“底线”的冲突

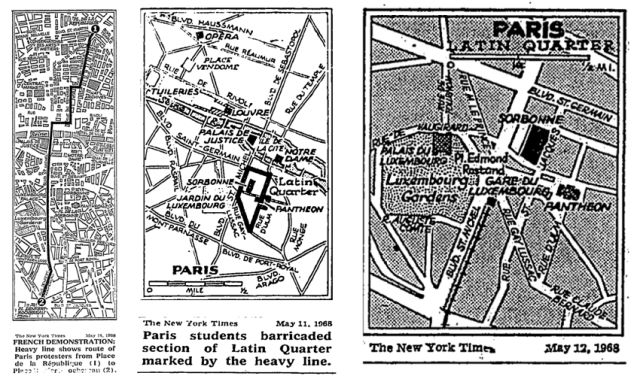

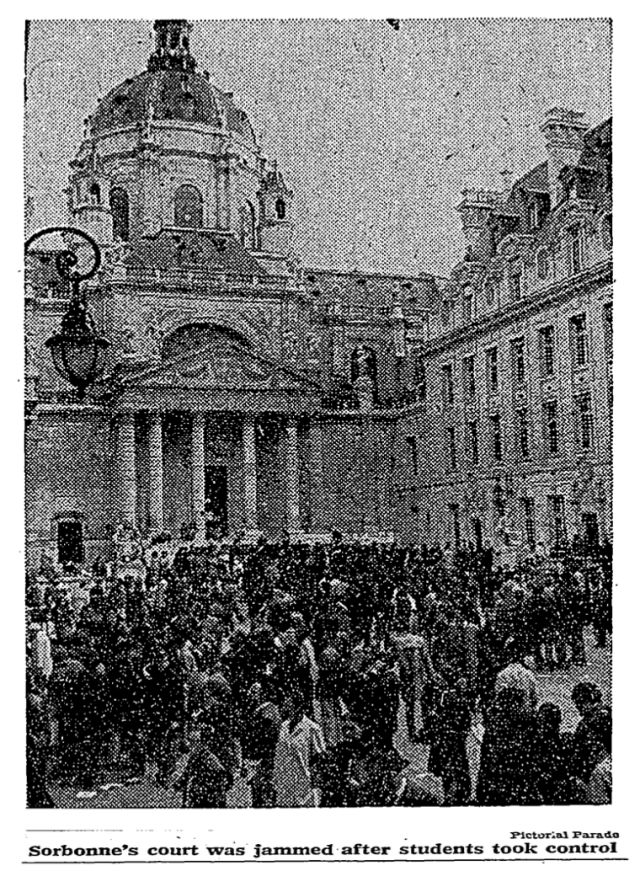

学生运动起自3月22日巴黎郊区当时的巴黎大学南泰尔校区(Paris University at Nanterre),学生和警方多次冲突后,当局在5月2日关闭了南泰尔的校园。此后,运动在巴黎大学的索邦校区继续,并最终发展成各界上百万人的大游行。

《经济学人》5月18日的报道里,学生们刚取得了阶段性胜利,重新占领了索邦:

「在索邦大学的院庭里一支乐队演奏着爵士。学校的入口大厅,“不许禁止(Il est défendu d’interdire)”的口号上覆盖着海报。教室里真挚的年轻人们,筋疲力尽又精神振奋地,辩论着学生和工人的关系、大学在社会中的位置,讨论着文化和资本主义,直到天明。」

高举的拳头和响亮的国际歌不过是几天前的场景,而这一天的空气已弥漫着“温和与欢乐”。为什么巴黎的面貌在短时间内改变这么大?《经济学人》的答案是,即使是5月10日规模最大的游行,气氛虽紧张,也没有达到战斗级别。

学生是克制的。《纽约时报》一篇人物特写中,运动的发起人,一头红发的德裔学生达尼埃尔·科恩-本迪(Daniel Cohn-Bendit)向学生们呼吁“同学们,我们是来占领拉丁区的,不是来和警察打架的!”

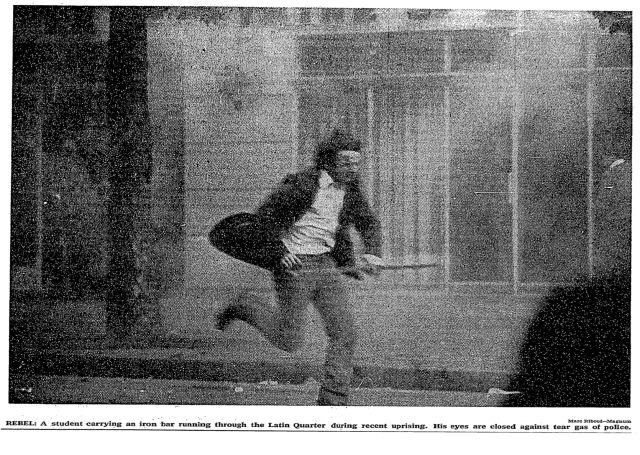

警察也是克制的。《纽约时报》最早介入运动报道的记者Lloyd Garrison在大游行的第二天采访到了巴黎警察署长Maurice Grimaud,他表示逮捕了400多人,而自己的队伍中有一些伤势较重的警察,但“不管是我方还是对方,没有死亡。”

另一方面,军队岿然不动,保持中立。一篇题为“军队避开政治(Army Avoids Politics)”的报道中,一位军事专家引用某军官的话,称军队是“一个合法政府需要重建其权威时的最后一道屏障(constitutes the last resort for a legal government should it be in need of restoring its authority.)”

冲突仍然发生了,人们在600多个铺路石搭起的小堡垒之间缠斗,至少几百人头破血流——但几乎是奇迹般的,直到一个多月的运动结束,死亡人数也仅仅为五人,包括两名学生、两名工人和一名警察。这一点和大陆彼端那场运动差距悬殊。

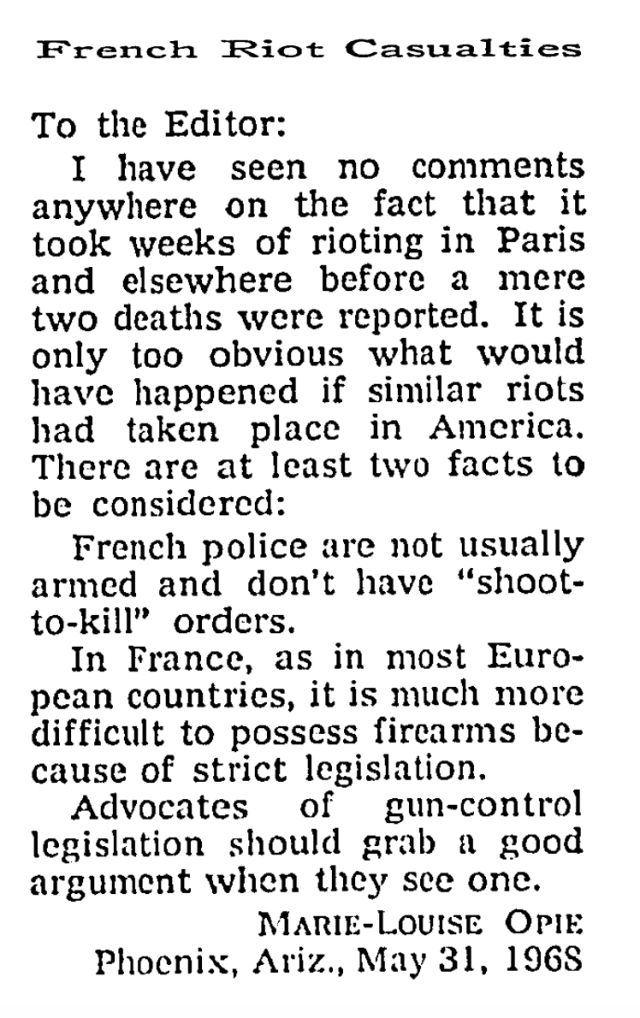

尽管《纽约时报》刊发的照片和文字多描述现场的混乱和暴力,一些美国读者还是注意到了运动实质性的温和 。纽时6月份刊登了一篇简短的读者来信,一位来自亚利桑那州凤凰城的读者发现到5月底,法国的骚乱只死了两个人。他说,要是这种骚乱发生在美国,“大家都知道会发生什么”。这位读者接着说,法国警察一般不持枪,且不会击毙嫌犯,而在法国获取枪支也比较难。原来,他是禁枪的支持者。“枪支管控立法的推动者应该利用好这种绝佳的论据,”他倡议道。

谁在抗议?抗议什么?

《人民日报》上的法国学生和工人是面目模糊的革命者,站在资本主义的对立面。相比之下,《纽约时报》的群体素描细致得多。

5月15日(这里及之后的报道时间指报纸发行日)的一篇报道描述了索邦校园里升起的“几面红旗和一面黑旗”。红旗代表着共产主义,黑旗则是无政府主义的象征。无政府主义者向来和共产主义者不对付,这次却结了盟。

之前提到的Lloyd Garrison,这个刚因内战报道被尼日利亚政府驱逐而暂时落脚巴黎的调查记者,将占领拉丁区的学生称为“新左派”,定义他们是“一群由社会主义者、无政府主义者和仰慕已故拉美革命领袖切·格瓦拉的马克思主义者组成的松散集体”。

这个分类还能更细一些。另一篇报道中,Lloyd描述了游行平息后索邦大学里的自由讲堂:四天四夜的辩论,每个人都能上去发表见解。学生和工人们介绍自己时,有这么几个标签:毛主义者(Maoists),托洛茨基派(Trotskyites),无政府主义者(Anarchists),共产主义者(Communists),“非北京非莫斯科的马克思主义者”(Non-Peking non-Moscow Marxist)。还有人称自己“situationist”,指没有固定意识形态,只就具体议题进行判断的人。钱钢老师的文章阐明了不同派别的立场,而毛派并不占主流。

运动的发起者达尼埃尔并不是极端左派,而是无政府主义者:“从极端主义的角度看,他是个温和派。”纽时如是评论,“而如果这听上去很矛盾,这还只是这次的青年力量运动众多矛盾之一。”

这场运动是宽容的,但同时也是松散的。

青年们政治立场多元且逐渐分化的一个直接后果,是诉求不清晰,或者说无法统一。Lloyd引用法国大报《世界报》问道,“我们知道学生们做过什么。我们现在知道他们能做出什么。但他们想要的是什么?”

有人提出要改革校园,有人提出要推翻“布尔乔亚社会(即资产阶级)”。无政府主义者达尼埃尔的回答是“校园的政治化”,但谁都不知道这是什么意思。大家兴致勃勃地辩论各种概念,却没有能够落地的建议,也没有推翻旧政权、建立新制度的决心。

究其根本,学生们从一开始就不清楚自己到底要什么。我们倒个带,就能发现他们一个多月前“起义”的原因并不像《人民日报》描述的那么宏大,都是些小事情:教室太挤啦,期末考试一考定终身太不靠谱啦,教授太不关心学生啦,还有“自由”——不光是讨论政治的自由,还有女生随意进出男生寝室的自由。

这些苦闷是工业社会的碎屑。与中国不同,六十年代正是法国经济蓬勃发展的年代。二战后激增的生育率,使六十年代的校园拥挤不堪。照法国作家洛朗·若弗兰的说法,法国人民的生活水平在二十年间提高了两倍多,但文化还是老样子 ,“差距是爆炸性的。”

不同思潮的碰撞前所未有地激烈,人们在寻求共识的道路上迷失。《经济学人》称五月风暴作“文化革命”,也算贴切。

支持学生而加入罢工的工人,诉求围绕着加薪,也没能提出更务实的革命纲领。“大多数法国工人们想要汽车和电视机,而大部分学生想通过考试。要怎么在他们之间建立共识呢?” Lloyd引用一名学生的话。学生和工人诉求的不同也使提出共同目标成为天方夜谭。《经济学人》写道:“他们间已经产生分化,在偏政治思维和偏非政治思维的人之间,在改革者和革命者之间,在更关心工作和更关心社会结构的人之间。”

这些差异无法弥合,更因为缺一只“看不见的手”。听说前段时间在港大的讲座上,有人问法国汉学家潘鸣啸——当年他也参与了这场运动——为什么运动没有发展成同期中国的样子,他的说法是,文革是因为有伟大领袖在背后推动,而“自发的运动不会有这么强的斗争性。”

戴高乐跑了!

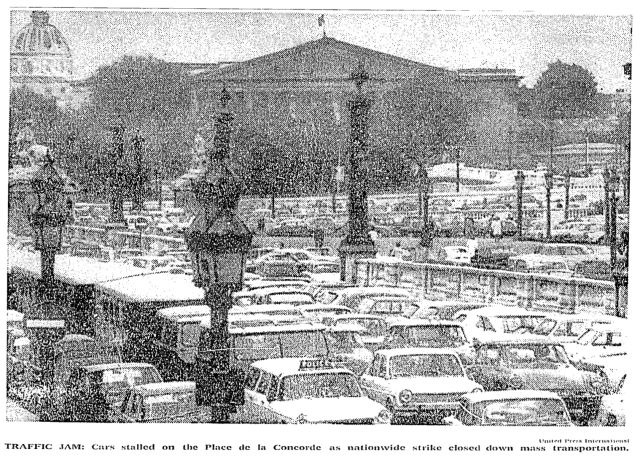

随着罢工的蔓延,整个法国的经济陷入停滞,政治也面临危机。BBC报道,当时有800万工人罢工——几乎是法国劳动人口的三分之一。学生们不仅要求国会大臣下台,还要求总统戴高乐辞职。

戴高乐迟迟未就五月的运动发言,而当他24日在电视上向全国宣布即将举行全民公投时,几乎没有人觉得他还能在这个位置上待下去。美联社29日的报道引用两份伦敦报纸的说法,预测戴高乐将在“24小时内辞职”。

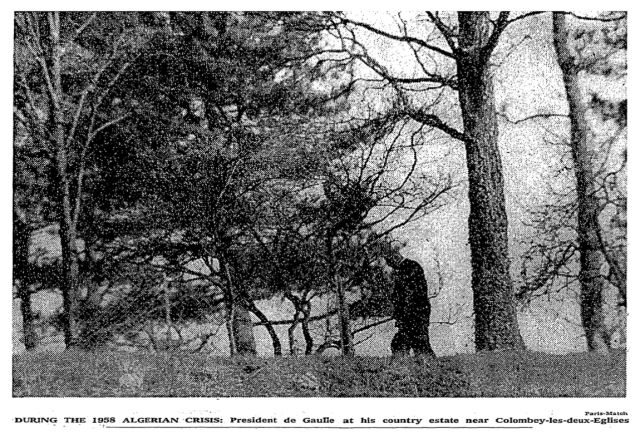

就在这时,消息传来,将军失踪了!他推迟了内阁会议,表示自己要去家乡科隆贝(Colombey)休息一阵,但他的飞机却消失在雷达范围内。

5月29日下午6点15分,戴高乐乘坐的私人飞机终于降落在科隆贝。

Lloyd早早赶到了科隆贝,和40多个记者一起,看着穿深灰色西装的戴高乐携妻子坐上一辆法国标致汽车。在他的镜头里,戴高乐从容淡定,还不忘微笑着向记者们挥手;但在Llyod的报道里,连他的乡亲也对政府的前途不抱希望。一个26岁的当地年轻人说,“每个人都喜欢戴高乐。可至于他的政府?年轻一代觉得即使是心脏移植手术也不能使它起死回生了。”

这位纽时记者并不知道的是,几个小时之前,戴高乐飞到德国的巴登,在那里做出了一个重要决定。

短暂的回乡修整后,戴高乐在第二天发表了一份简短而有力的演说,将矛头对准共产党,最终扭转民意,化解危机。

当时,谁也没预料到这点。即使在演说前一秒,危机感仍笼罩着巴黎。发布会之前,爱丽舍宫的守卫们端上了食物,而合众国际社(United Press International)的报道调侃道:“当一个法国人坐在桌子前吃饭,你就知道危机来了。”

30日之后,预料的危机没有来,运动渐渐平息。

小插曲:戛纳的恐慌

5月是戛纳的季节,1968年的第21届戛纳电影节却因为五月风暴戛然而止。

纽约时报当时的影评主编Renata Adler报道了戛纳的混乱场面。新浪潮的领军人物如让·吕克·戈达尔、弗朗索瓦·特吕弗和路易·马勒等——当时都不过三十几岁——宣布退出电影节,参与游行。其他人虽然一头雾水不知道是怎么回事,也本着团结的精神纷纷退出。剧作家让-克劳德·卡里耶尔刚从美国的学生游行中抽身而来,赞叹完戛纳“对世界的其他地方毫不关心”、“重要的只有电影”,这个艺术天堂一夜之间就天翻地覆。

但电影与政治早有纠缠 。创办法国电影收藏馆的新浪潮导演亨利·朗格卢瓦年初差点被法国政府解雇,因为文化部打算任命另一位政府代表担任馆长。法国电影界因此联合起来抵抗,最终政府撤销了任命,但同时也撤回了对收藏馆的资助。

戛纳的骚动是这场“艺术自由和国家官僚主义”的斗争的延续。尽管当年的许多艺术家“迷失在戛纳的海岸”,没搞懂运动为何而起,之后几届戛纳证明,这场运动解禁了电影节上的政治议题,多元的意识形态成为戛纳的一大特色。

正如Renata所言,为政治服务的艺术是运行不起来的,以多数人统治来管理艺术是行不通的。

革命结束了。但人们仍然怀念它。

6月2日,纽时的记者Gloria Emerson以异乡人的眼光出发审视浪潮渐息的巴黎,从一名叫Paco的西班牙侍者的角度写道:

「他想念过去几周俘虏巴黎的那种紧迫感,想念左岸的喧嚷,拉丁区学生们争论的声音,唱着“英特纳雄耐尔(国际歌)”和“马赛曲”的走调的歌声。……如果说这革命已经过去,许多人会怀念它的,比如Paco。因为它洗掉了每日生活的枯燥无聊,也短暂地终结了在巴黎居住的许多人,包括外国人和外省人,曾经的孤立感。」

表面上,左派失败了,国家恢复如常 。但这场运动的影响绵长而深远。女权和同性恋运动在法国逐步兴起,时尚产业蓬勃发展,更重要的是,言论自由的观念深入人心。

50年后,《纽约时报》称这场运动为“将法国推入现代社会的革命”。迎接“革命”后的法国的,是一个更开放的时代。

参考资料:

《纽约时报》资料库

《经济学人》历史报道

BBC等历史报道

【法】洛朗·若弗兰《法国的“文化大革命”》

【法】让-克劳德·卡里耶尔《乌托邦年代1968-1969》

【美】马克·克兰斯基《1968:撞击世界之年》