界河的另一岸

讲这个故事前说些题外话,如果你还没听说河南尉氏县的案子,可以去看一看,虽然目前微博和媒体上只剩下官方通告。

缅甸难民,是在云南做的三个选题里的第二个。

我的编辑在出发前几日匆匆提出这个选题,于是我开始找资料、找人。三月初,缅甸老街的战役打响,外交部说,两万难民涌入南伞。微博上一个长居南伞的人告诉我,战乱仍在持续,不时有炮弹入中国国境,但未见政府表态。

而我们要去的是另一个地方,去年11月份另一场战役发生的边境,离南伞六个多小时车程。联系上的人只和我微信沟通,说政府敏感,电话并不安全。

在深山一个小小的天主教堂里,我们见到了跋山涉水而来的难民。一男一女一孩子,是一家人,男人姓赵。还有一个老婆婆,也是同村。他们皮肤黝黑,眼神和善里带些害羞。孩子学龄年纪,短发,一直依偎着母亲,很难分辨是小女孩还是小男孩。有时候我注意到视线,抬起头,发现她正直勾勾地盯着我。不说话的时候,每个人脸上都很少有笑容。

在附近的村子里他们已经住了四五个月。期间,1月份的时候,他们曾经试图回到缅甸的家——他们几乎成功了,但当地政府拒绝接收他们。据说,是来自缅甸政府的命令,认为他们支持克钦的叛军,“谁要接收,谁就要负责”。他们的家,被缅军清洗过后,家徒四壁。

他们只好回来,留下身后的水稻田任其荒芜。

往返中缅边境的路,按照学者的说法是“松垮”的:由于边境两边的居民时有交流,边防仅限于巡逻,并不严格限制进出。这也是一种“人性化”的做法。但这并不意味着这条路总是安全。

为了互相对抗,克钦的叛军和缅甸政府军都会在边境的小路上埋下地雷布防。战时告一段落后,叛军会重新把地雷挖出来。但仍会有一些地雷被遗忘,成为潜在的危险。

当地人还给我们看战乱时从中国远眺对面的视频。飞机的来去,炮弹的声响之外,还有地面上滚滚升起的浓烟。“这是缅军在烧房子,”我的联系人说。

为了摧毁叛军的据点,缅甸政府军会劫掠、焚毁所经之处的村庄和田地。对于往返边境的难民,更危险的则是遇上缅军——女的可能遭到强奸,而男的也可能被当做叛军的同党而遭处决。

赵在缅甸居住的村子,一村的人都姓赵。他们和这里的景颇族本是同源,先辈生活在同一座山上,和当地的另一个少数民族德昂族比邻而居。赵说,姓赵的族人原本是当地有名望的大家族。在他的爷爷才只有四五岁的时候,由于德昂族人嫉妒他们的声望与财富,使用了某种妖术诅咒,杀死了族中的长老。这之后,他们举族搬迁,去了缅甸。

战火起的时候,村人四散奔逃。原村20多户,和赵他们一起来到这个小村庄的,只有寥寥几人。赵有个哥哥,在这边娶了个同族的媳妇。虽然哥哥二十多年前早死,他们一家如今还得以住在亲戚家。

婆婆则住在一间空屋子里,帮外出打工的当地人守家。我的联系人告诉我,住在当地的难民,有的寄居亲戚家,有的住打扫干净的牛棚,或是人家的空房子。

当地的村民们还算友善。日子久了,也会说闲话。“他们这算怎么回事,自己没有家吗?”有些人这么说。

即使住在亲戚家,像赵这样,也不能白吃白住。但失去了田地,他们之能靠给村里打点零工讨生计。孩子到了学龄,却上不了学,一个是没户籍,不好操作,主要的原因却是没有钱。“一年的学费要两三千,”他们说,“付不起。”

即使在缅甸,上学也很困难。最近的学校要走二三十里地。

面对他们,问对未来的期许这样的问题似乎有些残忍。但还是问了。“如果战争停止,希望能回去。”他们这么说。如果局势仍是动荡,“那也没有办法。”

“也没有办法”,是这次出行从采访对象口中听到最多的话。他们依靠一点点微薄的资本讨生活,原本就艰难而不自知。当在不可抗力的击打下连这样的生活都维系不了,他们虽意识到自己的困境,却无法可想,只是木讷地重复这句话,“也没有办法”。

比起来,国境线这边的生活似乎要好一些。景颇族分散而居,和山下做玉石和毒品生意的汉人比起来,不算富裕,但也有自己的家产。我的联系人,为了帮助难民,卖掉了自己的两头猪。

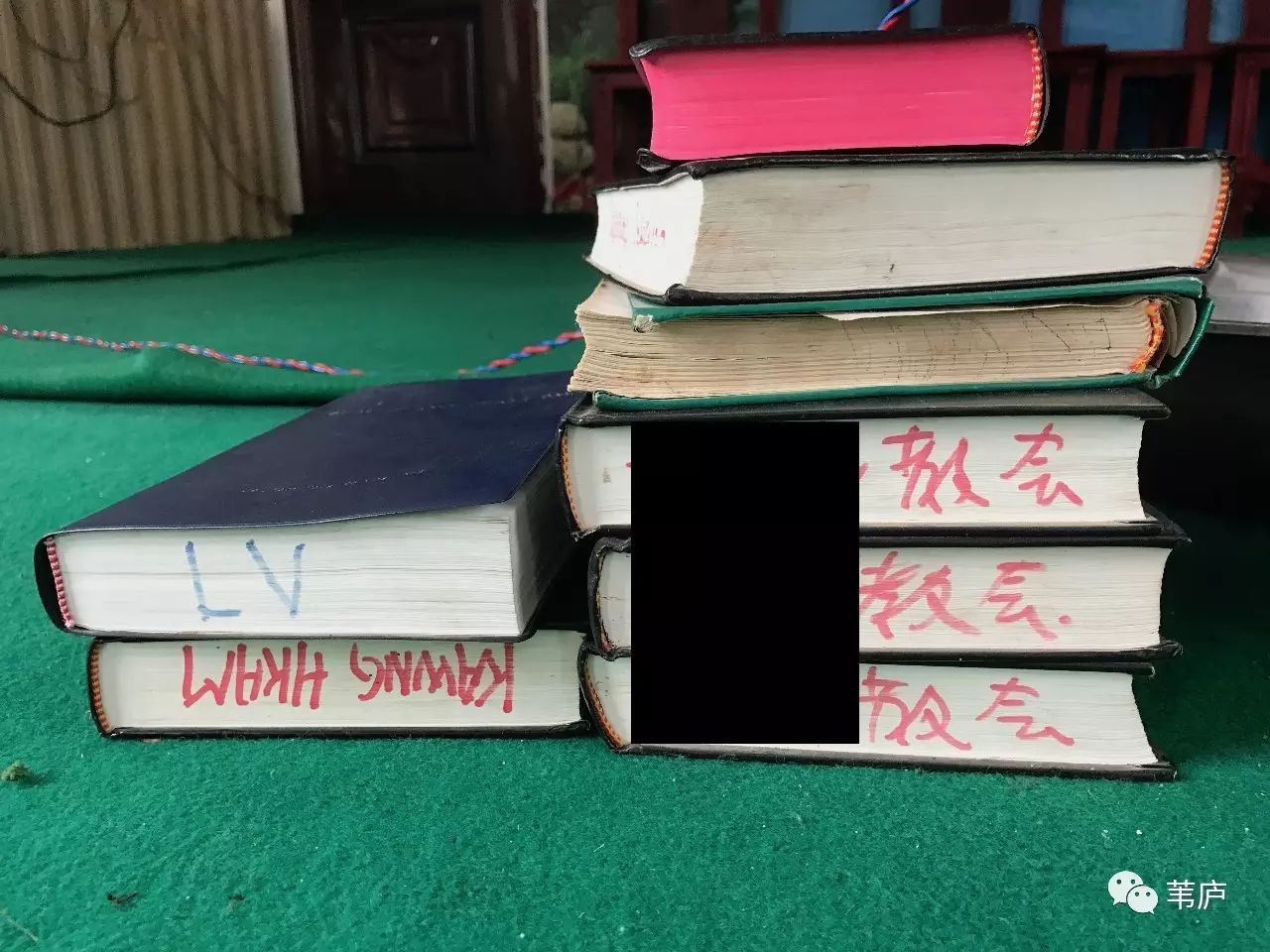

小小的教堂里,堆放着好几种语言的圣经,有景颇语。几个难民也都信教。“人做不到的,要靠神,”我想到前几天保山福音戒毒所里一个学员说过的话。在这里又有另一层含义。

缅北动乱的历史渊源,牵扯甚广,甚至可以追溯到中国的“输出革命”。有些朋友比我懂,在此就不赘述了。在找资料的时候看到彭家声和罗星汉这两个叛军头领的故事,挺有意思的。有兴趣的朋友们可以去看云南卫视一档叫做《新视野》的栏目,采访了罗星汉本人。