江西漫谈

刚结束一场说走就走的旅行,三天的时间,去了一趟江西。

同行的朋友说,说起其他的省份,都有一个形象,而江西呢?江西人是什么样的?什么东西能代表江西?

想想有道理,在我们的刻板印象里,山东人豪爽,浙江人精明,新疆人喜欢唱歌跳舞。而江西人,只是一个面目模糊的标签,好像没有什么鲜明的性格特色。江西甚至没有什么拿得出手的美食——数了数,它连八大菜系也算不上。

另一个朋友说,庐山吧,庐山很有名。

但地理水平如我,知道广西桂林,知道安徽黄山,却基本上不会把庐山和婺源和“江西”这个省份联系在一起。如果中国是个班级,江西大概是那种默默无闻存在感很弱的同学。

去婺源之前我对江西一无所知,只知道是去看油菜花的。当时不清楚,没有对江西的刻板印象,是件好事还是坏事。

我们去了很多地方,每一处都是一个村落。只有篁岭据说是被私人公司承包,原来的村民迁到了山脚下。司机和当地村民告诉我们,迁到山下的居民每人都有现金补偿,每年还有分红拿。这个模式让我想起之前聊过的乌镇。篁岭的官网显示,一个叫做“婺源县乡村文化发展有限公司”的机构投资了3亿元,打造了这样一个索道、村落景观、油菜花田、晒秋和德克士炸鸡样样俱全的景点。

并非不喜欢篁岭,只是给我留下深刻印象的不是随处可见的油菜花和徽派建筑,而是一些在篁岭看不到,只有原始村落里才能见到的东西。

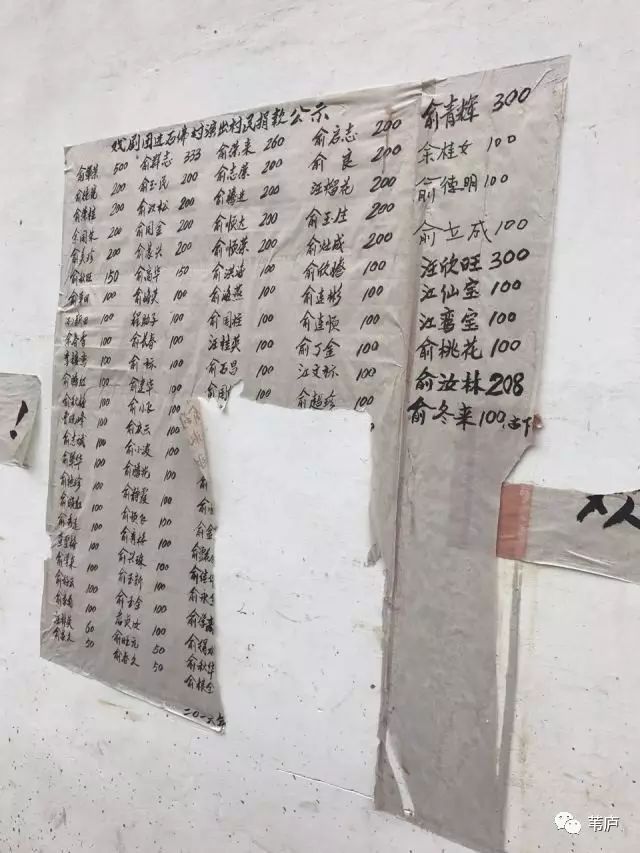

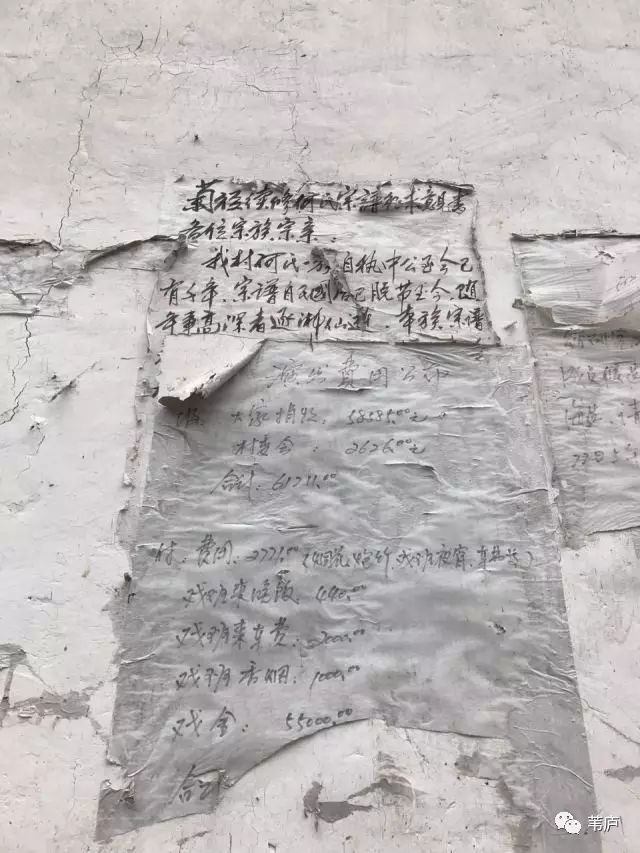

包车随走随停,每到一个村子,我们都会去看墙上的告示。有些贴着最近一次人大选举的选民名单,有些则是捐款公示。竟然大多都是毛笔书写。

仔细看,会发现这些名字几乎都有一个共同的姓。有时是汪,有时是俞,有时是何。姓汪的司机师傅告诉我们,在婺源,詹是大姓。修铁路的工程师詹天佑,就出身于一个我们路过的村子。姓汪的村子也多。而司机师傅的村子,即使多年前由于修水库,搬迁了,至今仍留有宗族族谱。

有一些名单里夹杂着的其他姓氏,则大多是从外村嫁进来的媳妇。在石佛村,我们和其中的一个媳妇聊起这座村庄的历史。她说,不知道这村子存在多久了,大概有一千年了吧。

石佛村之所以叫石佛村,原来是有一座石佛的。但公路修到了这里,石佛没了。没了石佛的石佛村还留有一座宗祠。祠里供奉着五十七代的先祖。

这座宗祠木质结构,高高大大,据说有九十九根柱子。重门深深,清冷,大气。牌位层层叠叠,男男女女,都在上头。走在里面,仰头观望精致古旧的木雕和高高的牌位,觉得拍照都是一种亵渎。

另一个打动我的地方是凤山村头的龙天宝塔。这座明万历年间为了“镇火神”而建的塔,至今完整无缺地立在那里。我绕塔三周,想上去看看,但守塔人已经不见了。塔门锁着,只能看到塔窗里露出的一点点内部结构。

塔角上缀满风铃,不过那天没有什么风。

我印象深刻的人里,则有一个姓詹的老人。第一天我们在庆源村stay,住在“詹老师”家。这个村子里有很多的“詹老师”,而我们住的这一家,在曾经全村最富人家的深宅大院后面。夜里来接我们的詹老师头发花白,满身酒气。他说他是这个村子的退休老师,教理科。晚饭他为我们杀了一条鲤鱼,端出自家造的豆腐。他的老伴炒了几个菜,口味都不错。

最后他端出一瓶米酒,“自家酿的”,他说。

米酒很好喝。喝着酒眯眯眼看到墙上的对联,竟然是一副回文联。

我很好奇,便问詹老师。他说,这对联是他自己创作的,而书法则是由他的同事完成。

同样好看的对联,我们在菊径村也看到。这个绿水围绕的圆形村庄里,家家户户门前的对联都是同一个潇洒的笔迹,看上去似乎是由这村子里最有文化的人统一书写的。

雨打风吹去,春联褪色,却仍看得出是今年春节的新鲜创作。

今年春节曾看到文章,讲如今“年味”缺失,没有了浆糊贴春联和长辈塞红包的热闹,根源在于缺少“仪式感”。

祠堂的画梁,春联的书法和名单上的姓氏如此准确地击中我,我想是因为上面有我,以及许多城市人缺失的部分——一部有迹可循的家族史,一笔维系我与某块土地、某个村庄感情的墨迹。

没有脸谱的江西,原来自然留存着这片土地上最古老的风俗。这大概是它最值得被记住的地方。

至于油菜花,篁岭和江岭都很美。我最喜欢的还是汪槎村。我们偶然路过这个山谷里只有65户人家的小村庄,近处是油菜花和竹篱笆,远处是云雾里的群山。在田埂上行走,看肥肥的公鸡和母鸡在独木桥上走来走去。

久违的农村。